第43回 赤レンガ読書会 in 八洲学園大学公開講座

開催日:2013年9月14日(土) 時間:14:00~17:00

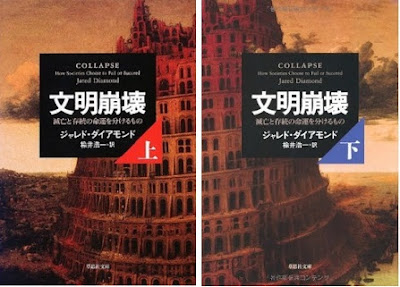

課題本:「文明崩壊 上下: 滅亡と存続の命運を分けるもの」ジャレド・ダイアモンド (著)

2005年に米国で発売され、ベストセラーとなった話題の1冊。

著者は生物学から地理学、鳥類学、人類生態学まで、広範な領域で研究を続けている。

ピュリッツァー賞を獲得した前作『銃・病原菌・鉄』では、これらの知識・知見を統合し、文明の発展には生態系や地形の特徴などの環境要因が大きく影響したことを指摘した。

本書では、文明崩壊のメカニズムを説き明かす。

--------------------------------------

文明崩壊 上 < 目次 >

プロローグ ふたつの農場の物語

第1部 現代のモンタナ(モンタナの大空の下)

第2部 過去の社会(イースターに黄昏が訪れるとき

最後に生き残った人々―ピトケアン島とヘンダーソン島

古の人々―アナサジ族とその隣人たち

マヤの崩壊

ヴァイキングの序曲と遁走曲)

-----------------------------------------

文明崩壊 下 < 目次 >

第2部 過去の社会(承前)(存続への二本の道筋)

第3部 現代の社会(アフリカの人口危機―ルワンダの大量虐殺

ひとつの島、ふたつの国民、ふたつの歴史―ドミニカ共和国とハイチ

揺れ動く巨人、中国

搾取されるオーストラリア)

第4部 将来に向けて(社会が破壊的な決断を下すのはなぜか?

大企業と環境―異なる条件、異なる結末

世界はひとつの干拓地)

追記 アンコールの興亡

----------------------------------------------------------------

文明崩壊(上)

世界には、過去、大いに繁栄しながら、その後崩壊してしまった社会の遺跡があちこちに残っている。

例えば、イースター島、マヤ、北米アナサジ、ノルウェー領グリーンランドなど。

著者は実際にこれらの地に赴き、栄華を極めたかつての社会に思いを馳はせながら、なぜ崩壊したのか、その過程を探り、いずれも、同様の道筋をたどっていると指摘する。

ルワンダや中国が物語るもの

社会が繁栄すると人口が増える。

人口が増えると、農作物の無理な増産やエネルギー消費量の拡大などで環境に過大な負荷が生じる。

その結果、食糧・エネルギー不足となり、多すぎる人間が少なすぎる資源を巡って争うなど、共同体内部の衝突が激化する。

飢餓・戦争・病気によって人口は減少し、社会は崩壊する――こういう具合だ。

著者は崩壊の潜在的要因として、環境被害、気候変動、近隣の敵対集団、友好的な取引相手、環境問題に対する社会の対応という5つの枠組みを設定。

崩壊した社会、または存続した社会に当てはめて、検証していく。

崩壊を免れた社会の事例として、徳川幕府による「上から下」への統制で、持続可能な林業を作り上げた江戸時代の日本も登場する。

著者のこうした考察は、現代社会への警鐘として帰結する。

第三世界の惨事の地・ルワンダ、急速に先進国の仲間入りを果たそうとする中国、最も脆弱ぜいじゃくな環境を抱えるオーストラリアなどの事例を紹介する。

今日のグローバル社会では、1つの社会の争乱は別の社会の災厄となることを指摘。

我々は歴史を教訓に崩壊を回避し、乗り越えられるのかと問う。

----------------------------------------------------------------------

文明崩壊 (下)

江戸時代の日本では、乱伐により荒廃した森林環境が徳川幕府の長期視点に立つ育林政策によって再生し、持続可能な森林管理が実現された。

問題解決に成功した社会と失敗した社会の違いはどこにあるか。

現代中国やオーストラリアの惨状を分析しつつ、崩壊の危機を乗り越える道の可能性を探る。

歴史において個別の社会で発生した勃興・隆盛・崩壊のパターンは、グローバル化した現代ではまさに全地球規模での危機へと拡大しつつある。

資源問題、環境問題、人口問題に政治闘争や経済格差の問題も含んで、崩壊への因子はより複雑化している。だが著者は悲観的ではない。

観念論ではなく過去の教訓から学んだきわめて現実的かつ建設的な処方箋を提示する。

新たに新章「アンコールの興亡」を加えて待望の文庫化。

人類の歴史には、転げ落ちるように崩壊した社会がある一方、危機に適確に対処し、乗り越えた社会もある。

問題解決に成功した社会例として、徳川幕府の育林政策で森林再生を果たした江戸時代の日本、過酷な人口制限で社会のバランスを保つティコピア島等を検証する。

さらに現代の危機として、中国やオーストラリアの惨状を分析し、崩壊を免れる道をさぐる。

資源、環境、人口、経済格差など複雑化する崩壊の因子を探り、現代人の目指すべき方向を呈示する。

--------------------------------------------

第43回 赤レンガ読書会 in 八洲学園大学公開講座

課題本:「文明崩壊 上下 」

著:ジャレド・ダイアモンド

開催日:2013年9月14日(土) 時間:14:00~17:00

会場:八洲学園大学

会場アクセス:

横浜駅(東口)から徒歩10分

横浜市営地下鉄「高島町」駅から徒歩1分

横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島」駅から徒歩5分

京浜急行「戸部」駅から徒歩5分。

八洲学園大学キャンパスアクセス

参加費:2,000円(八洲学園大学のHPよりお申込みください。)

-------------------------------------------